Hohe Bedeutung der Berufsbildung für die real produzierende Wirtschaft

Die Schweizer Wirtschaft ist in hohem Masse auf qualifizierte Fachkräfte angewiesen. Eine Analyse der Entwicklung der Bildungsabschlüsse

in den letzten zwei Jahrzehnten zeigt: Die höhere Berufsbildung nimmt dabei eine zentrale Stellung ein, insbesondere für die real produzierende Wirtschaft. Doch welche Implikationen ergeben sich daraus für die Zukunft der Schweizer Wirtschaft vor dem Hintergrund der Digitalisierung und des strukturellen Wandels?

Von Filippo Pusterla und Ursula Renold*

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Zusammensetzung der Bildungsabschlüsse in der Schweizer Erwerbsbevölkerung signifikant gewandelt. In diesem Zusammenhang ist insbesondere die zunehmende Bedeutung der tertiären Abschlüsse hervorzuheben. Der vorliegende Artikel zeigt anhand von Auswertungen der Daten aus der Lohnstrukturerhebung des Bundesamtes für Statistik die Entwicklung des Anteils der verschiedenen Bildungsniveaus auf und beleuchtet die Schlüsselrolle der höheren Berufsbildung für die real produzierende Wirtschaft.

Leichter, aber stetiger Trend zur Tertiärisierung

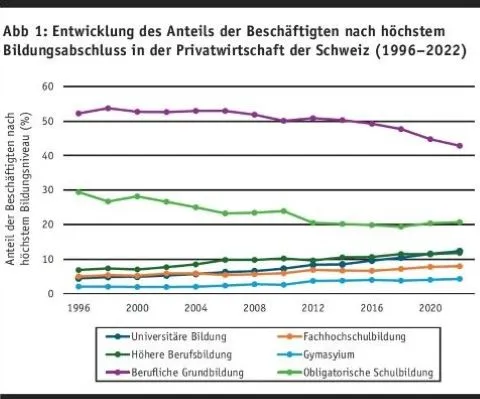

Abbildung 1 illustriert die Struktur der Erwerbsbevölkerung hinsichtlich des höchsten Bildungsniveaus für den privaten Sektor zwischen 1996 und 2022. Aus der Analyse in diesem Artikel sind somit Angestellte von Bund, Kantonen, Gemeinden, Bezirken und öffentlichen Körperschaften ausgeschlossen. Die Abbildung verdeutlicht einen signifikanten Rückgang des Anteils an Personen, die ausschliesslich über eine obligatorische Schulbildung verfügen. Bemerkenswert ist aber, dass immerhin fast jede fünfte Person, die in einem Beschäftigungsverhältnis in der Privatwirtschaft steht, lediglich über eine obligatorische Ausbildung als höchsten Bildungsabschluss verfügt. Ein leicht abnehmender Trend ist ebenfalls in der Gruppe der Beschäftigten mit beruflicher Grundbildung erkennbar. Diese Entwicklungen wurden durch eine Zunahme von Beschäftigten mit einem tertiären Bildungsabschluss – insbesondere mit Fachhochschul- und höherer Berufsbildung – kompensiert. Diese Abschlüsse werden häufig als mögliche Fortsetzung nach einer Grundbildung betrachtet. Das deutet darauf hin, dass immer mehr Personen mit einer beruflichen Grundbildung eine tertiäre Ausbildung anschliessen. Die universitäre Bildung verzeichnet ebenfalls einen kontinuierlichen Anstieg und deckt im Jahr 2022 nahezu denselben Anteil an Beschäftigten wie die höhere Berufsbildung. Letztlich spielt der Anteil der Beschäftigten mit einem Gymnasium als höchster Ausbildung trotz einer leicht zunehmenden Tendenz eine untergeordnete Rolle.

Industriesektor weiterhin Hochburg der Berufsbildung

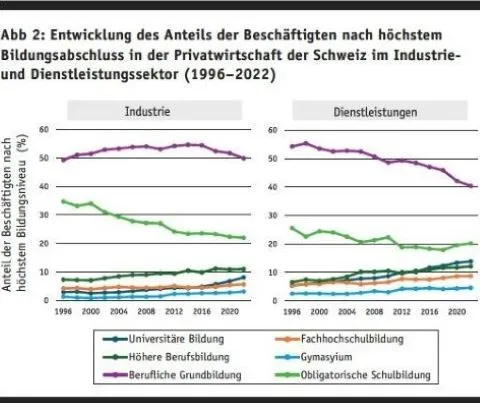

Ein genauer Blick auf Industrie und Dienstleistungen (siehe Abbildung 2) zeigt, dass in der Industrie die höhere Berufsbildung unter den tertiären Abschlüssen am stärksten vertreten ist. In dieser «real produzierenden» Domäne der Wirtschaft ist der Anteil der Beschäftigten mit höherer Berufsbildung im Vergleich zu den anderen tertiären Bildungsabschlüssen hoch geblieben, sogar mit leicht zunehmender Tendenz. Dies veranschaulicht die spezifische Relevanz dieser Ausbildungsgänge für technische, handwerkliche und produktionsbezogene Berufe. Dabei fällt auch der deutliche Rückgang von Industrieangestellten auf, deren höchster Abschluss die obligatorische Schulbildung ist. Dies könnte eine mögliche Konsequenz der strukturellen Verschiebung von Low-Tech- zu High-

Tech-Industrien sein, wie sie sich in der Schweiz in den letzten Jahrzehnten beobachten lässt. Letztlich lässt sich für die Industrie keine klare Abnahme der

Tendenz bei der Anzahl der Beschäftigten mit einer beruflichen Grundbildung beobachten; jede zweite Beschäftigte im Industriesektor hat weiterhin eine berufliche Grundbildung als höchsten Abschluss.

Ein Blick auf den Dienstleistungssektor zeigt, dass dieser Sektor für die abnehmende Bedeutung der beruflichen Grundbildung zuständig ist. Ebenso sind die Beschäftigten mit einer obligatorischen Ausbildung als höchstem Abschluss gesunken und spielen eine geringere Rolle als in der Industrie. Diese beiden abnehmenden Entwicklungen lassen sich durch eine stärkere Ausweitung universitärer und fachhochschulischer Abschlüsse kompensieren – ein klares Zeichen für die zunehmende Akademisierung in wissens- und beratungsintensiven Bereichen. Dennoch bleibt auch hier die höhere Berufsbildung mit über zehn Prozent Anteil eine tragende Säule. Sie ist beispielsweise in den Bereichen ICT, Pflege oder technische Serviceleistungen zu finden.

Implikationen aus der Digitalisierung und dem strukturellen Wandel

Angesichts des anhaltenden Digitalisierungstrends stellt sich die Frage, welche Auswirkungen der technologische Wandel auf die Nachfrage nach Fachkräften mit unterschiedlichen Abschlüssen hat. In einer früheren Untersuchung¹ mit denselben Daten der Lohnstrukturerhebung konnten wir einen klaren Upskilling-Effekt von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) nachweisen, das heisst, die IKT verringert die Nachfrage nach Beschäftigten ohne postsekundäre Ausbildung, während sie die Nachfrage nach Arbeitskräften mit tertiärem Abschluss erhöht. Insbesondere stellten wir fest, dass die Auswirkungen der IKT auf die Nachfrage nach Beschäftigten mit einem Abschluss der höheren Berufsbildung im Industriesektor höher sind als im Dienstleistungssektor. Dies verdeutlicht die Anpassungsfähigkeit der höheren Berufsbildung. Ihre praxisnahe Ausrichtung scheint geeignet zu sein, um technologische Entwicklungen effizient zu integrieren.

Ob die höhere Berufsbildung auch bei den neuesten Entwicklungen wie jener der generativen künstlichen Intelligenz weiterhin eine tragende Säule der Schweizer Wirtschaft sein wird, lässt sich anhand der aktuellen Datenlage noch nicht beurteilen. Auch langfristige Veränderungen in der Wirtschaft – wie der Wandel vom Industrie- zum Dienstleistungssektor– machen es nötig, dass sich das Berufsbildungssystem laufend anpasst. Trotz dieser Herausforderungen lässt sich festhalten, wie zentral die Berufsbildung für das Schweizer Bildungs- und Wirtschaftssystem nach wie vor ist. Wie die erste Grafik zeigt, hat über die Hälfte der Erwerbsbevölkerung in der Schweiz einen Berufsbildungsabschluss. Sie vereint Praxisnähe mit steigenden Qualifikationsanforderungen und trägt zur Wettbewerbsfähigkeit der produzierenden Wirtschaft bei.

Fazit und Ausblick

Die in diesem Artikel vorgestellten Ergebnisse verdeutlichen die zentrale Rolle der Berufsbildung in der Schweizer Wirtschaftsstruktur, speziell in der real produzierenden Wirtschaft. Dort werden Abschlüsse der höheren Berufsbildung besonders nachgefragt und Personen mit einer solchen Ausbildung stellen somit die wichtigste Gruppe von Arbeitskräften mit einem tertiären Abschluss dar. Dieser Beitrag hebt zudem die Rolle der Berufsbildung im Zusammenhang mit dem durch die Digitalisierung bedingten Upskilling-Effekt hervor. Eine berufliche Grundbildung kann in Zukunft, vor allem im Dienstleistungssektor, nicht mehr zwangsläufig den ausreichenden Abschluss darstellen, um sich an den durch die Digitalisierung bedingten Transformationsprozess des Arbeitsmarktes anzupassen. Der Übergang zu einem tertiären Abschluss, sei es im Hochschulbereich oder auf Ebene der höheren Berufsbildung, kann daher nötig werden, um weiterhin arbeitsmarktfähig zu bleiben.

*Professur für Bildungssysteme, ETH Zürich

¹Pusterla F., & Renold U. (2022). Does ICT affect the demand for vocationally educated workers? Swiss Journal of Economics and Statistics, 158(1), 22.