L’importance de la formation professionnelle pour l’économie de production réelle

L’économie suisse dépend dans une large mesure d’une main-d’œuvre qualifiée. Une analyse de l’évolution des diplômes de formation au cours des deux dernières décennies montre que la formation professionnelle supérieure y occupe une place centrale, notamment pour l’économie de production réelle. Mais quelles sont les implications qui en découlent pour l’avenir de l’économie suisse dans le contexte de la numérisation et des changements structurels qu’elle implique ?

Par Filippo Pusterla & Ursula Renold*

Au cours des dernières décennies, la composition des diplômes de formation au sein de la population active suisse a connu des changements significatifs. Dans ce contexte, il convient de souligner en particulier l’importance croissante des diplômes tertiaires. Notre article montre, à l’aide d’évaluations de données émanant de l’enquête sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique, l’évolution de la part des différents niveaux de formation et met en lumière le rôle clef de la formation professionnelle supérieure pour l’économie de production réelle.

Tendance légère mais constante à la tertiarisation

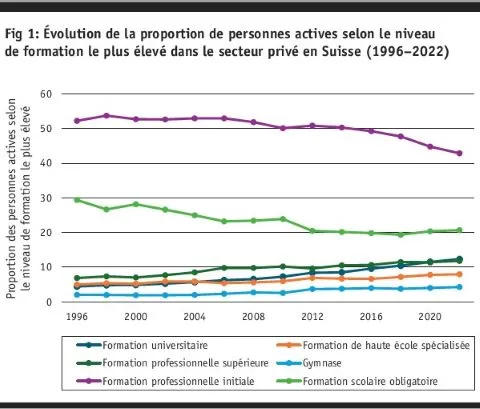

La figure 1 divise la population active par niveau de formation le plus élevé au sein du secteur privé entre 1996 et 2022. Le personnel de la Confédération, des cantons, des communes, des districts et des entités publiques sont donc exclus de l’analyse présentée dans cet article. Le graphique montre une baisse significative de la proportion de personnes ayant uniquement suivi la scolarité obligatoire. Il convient toutefois de noter que près d’une personne sur cinq travaillant dans le secteur privé n’a qu’une formation obligatoire comme plus haut niveau de formation. On constate également une légère tendance à la baisse dans le groupe de personnes actives ayant une formation professionnelle de base. Ces évolutions ont été compensées par une augmentation du nombre d’actifs ayant obtenu un diplôme tertiaire, notamment un diplôme d’une haute école spécialisée ou d’une formation professionnelle supérieure. Ces diplômes sont souvent considérés comme une suite possible après une formation initiale. Cela indique que de plus en plus de personnes ayant suivi une formation professionnelle initiale poursuivent une formation tertiaire. La formation universitaire enregistre également une hausse continue et couvrira en 2022 presque la même proportion d’individus que la formation professionnelle supérieure. Finalement, malgré une légère tendance à la hausse, la part des personnes actives ayant suivi une formation gymnasiale comme formation la plus élevée joue un rôle secondaire.

Le secteur industriel reste un bastion de la formation professionnelle

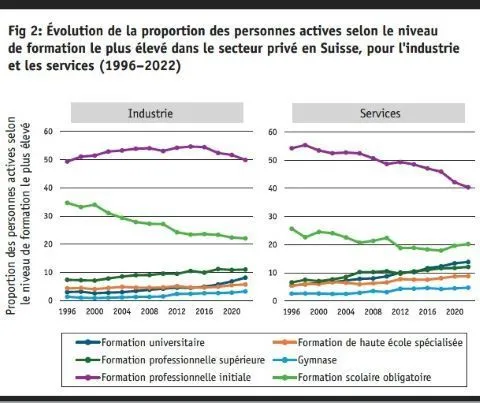

Une observation attentive de l’industrie et des services (voir la figure 2) montre que c’est dans l’industrie que la formation professionnelle supérieure est la plus représentée parmi les diplômes tertiaires. Dans ce domaine «réellement producteur» de l’économie, la part du personnel qualifié ayant suivi une formation professionnelle supérieure est restée élevée par rapport aux autres diplômes tertiaire, avec même une légère tendance à la hausse. Cela illustre la pertinence spécifique de ces formations pour les professions techniques, artisanales et liées à la production. On remarque également le net recul des personnes actives de l’industrie dont le diplôme le plus élevé est la scolarité obligatoire. Il pourrait s’agir d’une conséquence possible du glissement structurel des industries de basse technologie vers les industries de haute technologie, tel qu’on peut l’observer en Suisse depuis quelques décennies. Finalement, pour l’industrie, on n’observe pas de nette tendance à la baisse du nombre d’individus ayant une formation professionnelle de base; un employé sur deux dans le secteur industriel a toujours une formation professionnelle de base comme diplôme le plus élevé.

Un regard sur le secteur des services montre que ce secteur est responsable de la diminution de l’importance de la formation professionnelle initiale. De même, le nombre d’individus ayant une formation obligatoire comme diplôme le plus élevé a diminué et joue un rôle moins important que dans l’industrie. Ces deux évolutions à la baisse peuvent être compensées par un développement plus important des diplômes universitaires et des hautes écoles spécialisées– un signe clair de l’académisation croissante dans les secteurs à forte intensité de connaissances et de conseils. Néanmoins, la formation professionnelle supérieure reste ici aussi un pilier porteur avec une part de plus de dix pour cent des actifs. On la retrouve par exemple dans les domaines des technologies de l’information et de la communication, dans le domaine des soins, ou encore des services techniques.

Implications de la numérisation et des changements structurels

En considérant la prévalence croissante de la numérisation, la question se pose de savoir quel est l’impact de l’évolution technologique sur la demande de main-d’œuvre qualifiée, dotée de divers diplômes distincts. Dans une étude précédente¹ utilisant les mêmes données de l’enquête sur la structure des salaires, nous avons pu mettre en évidence un effet «upskilling» des technologies de l’information et de la communication (TIC). Cela signifie que les TIC réduisent la demande de personnel sans formation post-secondaire, tout en augmentant la demande de personnel ayant une formation professionnelle supérieure. Nous avons notamment constaté que l’impact des TIC sur la demande de personnel ayant une formation professionnelle supérieure est plus élevé dans le secteur industriel que dans le secteur des services. Cela met en évidence la capacité d’adaptation de la formation professionnelle supérieure. Son orientation pratique semble appropriée pour intégrer efficacement les développements technologiques.

Les données actuelles ne permettent pas encore d’évaluer si la formation professionnelle supérieure restera un pilier de l’économie suisse, même avec les développements les plus récents comme ceux de l’intelligence artificielle générative. Les changements économiques structurels, tels que le déclin du secteur industriel et la montée en importance croissante du secteur des services, nécessitent également que le système de formation professionnelle s’adapte en permanence. Malgré ces défis, on peut constater à quel point la formation professionnelle reste centrale pour le système éducatif et économique suisse. Comme le montre le premier graphique, plus de la moitié des personnes actives en Suisse est titulaire d’un diplôme de formation professionnelle. Cette formation allie proximité avec la pratique aux exigences croissantes en matière de qualifications. Elle contribue également à la compétitivité de l’économie de production.

Conclusion et perspectives

Les résultats présentés dans cet article mettent en évidence le rôle central de la formation professionnelle dans la structure économique suisse, en particulier dans l’économie de production réelle. Les diplômes de la formation professionnelle supérieure y sont particulièrement demandés et les personnes ayant suivi une telle formation constituent donc le principal groupe de personnes actives ayant un diplôme tertiaire. Cette contribution souligne en outre le rôle de la formation professionnelle dans le contexte de l’effet «upskilling» induit par la numérisation. À l’avenir, une formation professionnelle initiale ne pourra plus nécessairement constituer, surtout dans le secteur des services, le diplôme suffisant pour s’adapter au processus de transformation du marché du travail induit par la numérisation. Le passage à un diplôme tertiaire, que ce soit dans le domaine des hautes écoles ou au niveau de la formation professionnelle supérieure, peut donc s’avérer nécessaire pour rester compétitif sur le marché du travail.

*Chaire de systèmes de formation, ETH Zurich

¹Pusterla F., & Renold U. (2022). Does ICT affect the demand for vocationally educated workers?. Swiss Journal of Economics and Statistics, 158(1), 22.